| EXPOSITION VIRTUELLE - ARMÉNIE 1915 |

| AVANT PROPOS | INTRODUCTION | I. LES PRÉMICES D’UN GÉNOCIDE | II. LES LOGIQUES DE LA VIOLENCE | III. LA MISE EN ŒUVRE DU GÉNOCIDE | IV. L’HEURE DES BILANS | V. LES MASSACRES D’ARMÉNIE VUS DE PARIS |

|

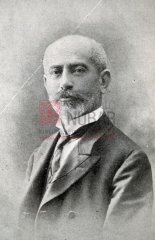

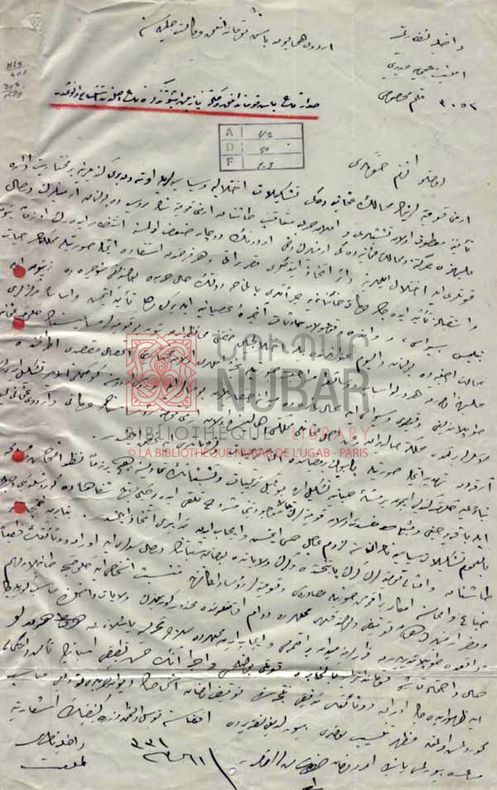

Mémoires de Halil Menteşe, ministre des Affaires étrangères ottoman. |

| INTRODUCTION À partir du 24 avril 1915, l’arrestation des élites politiques et intellectuelles arméniennes à Constantinople et dans les grandes villes de province, sur ordre du gouvernement dirigé par le Comité Union et Progrès, rend manifeste la nature et la portée du génocide qui est en train de s’accomplir. Comme on l’a observé à plusieurs reprises au cours du 20e siècle, cette violence exterminatrice exercée par un État contre une partie de sa population est déclenchée dans un contexte de guerre. L’accession au pouvoir du Comité Union et Progrès (ittihad ve terraki) ou CUP, en juillet 1908, a suscité un immense espoir parmi les populations persécutées sous l’ancien régime où le sultan régnait en autocrate. Mais elle a aussi favorisé la quête d’un nouveau modèle, celui d’un État-nation ethniquement homogène. Aux yeux des chefs unionistes (également appelés ittihadistes, ils incarnaient la frange nationaliste de la mouvance dite « jeune-turque »), c’est la seule option envisageable pour régénérer un Empire ottoman sur la défensive. Ce projet recouvre cependant l’idée latente d’exclusion des groupes considérés comme inassimilables ou dont l’existence est perçue comme un obstacle à l’unification de l’empire et de ses habitants. Les pertes territoriales successives, avec en point d’orgue l’humiliante défaite subie lors des guerres des Balkans (1912-1913), ont modifié les équilibres au sein du comité central unioniste, dont les membres les plus radicaux ont pris les commandes. Les campagnes de boycott suscitées par les autorités, en 1912-1913, à l’encontre des entreprises et commerces tenus par des Grecs et des Arméniens, ont balayé les dernières illusions de ces derniers et contribué à instiller au sein de l’opinion publique musulmane l’image du « traitre » grec ou arménien. Ce processus de stigmatisation, se nourrissant de l’héritage de l’ancien régime ottoman – et notamment des massacres qui ont déjà frappé les Arméniens entre 1894 et 1896 –, a préparé les esprits à la perpétration du génocide perçu comme une légitime « punition » infligée aux Grecs, aux Syriaques et aux Arméniens. |

| AVANT PROPOS | INTRODUCTION | I. LES PRÉMICES D’UN GÉNOCIDE | II. LES LOGIQUES DE LA VIOLENCE | III. LA MISE EN ŒUVRE DU GÉNOCIDE | IV. L’HEURE DES BILANS | V. LES MASSACRES D’ARMÉNIE VUS DE PARIS |

| I. LES PRÉMICES D'UN GÉNOCIDE |

|

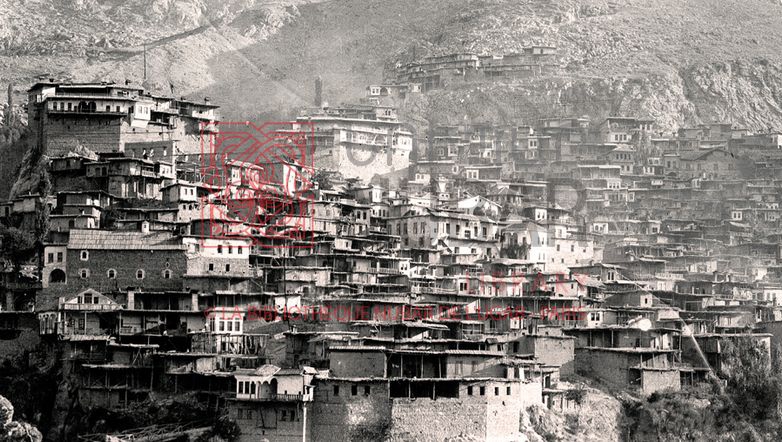

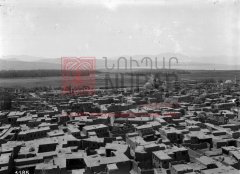

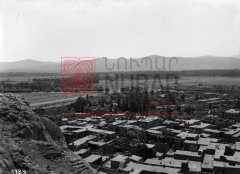

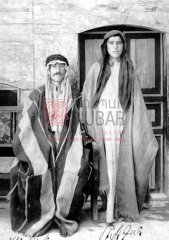

1. LE QUOTIDIEN D’UN TERROIR ANCESTRAL

D’autre part, les métropoles de province concentrent une société arménienne instruite et entreprenante qui entre dans la modernité. C’est ce monde vivant qui va subir des massacres de masse et voir ses biens progressivement spoliés, enclenchant un courant migratoire massif avant d’être définitivement éradiqué en 1915. |

massacres 1894

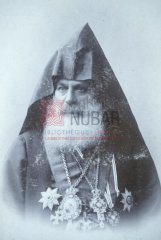

Le patriarche arménien de Constantinople Malakian Ormanian, 1841-1918, qui a fait face au sultan Abdülhamid II et a affronté les conséquences des massacres de 1894-1896 (coll. Bibliothèque Nubar)

Initial content

Le catholicos Mgrditch Khrimian, 1820-1907, représentant des Arméniens au congrès de Berlin (coll. Bibliothèque Nubar)

Initial content

Réunion des ambassadeurs de France, Grande-Bretagne, Russie, Autriche-Hongrie et Allemagne auprès de la Sublime Porte : assis à gauche, l’ambassadeur de France Paul Cambon (Le Monde illustré du 1er mai 1897)

Initial content

Escadron de Kurdes hamidiye (coll. Michel Paboudjian)

Initial content

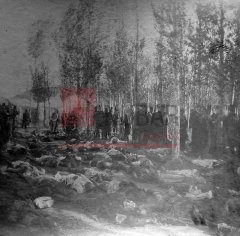

1/5 Après les massacres à Erzerum ; inhumation des victimes au cimetière arménien les 1er et 2 novembre 1895 (archives du ministère des Affaires étrangères)

Initial content

2/5 Après les massacres à Erzerum ; inhumation des victimes au cimetière arménien les 1er et 2 novembre 1895 (archives du ministère des Affaires étrangères)

Initial content

3/5 Après les massacres à Erzerum ; inhumation des victimes au cimetière arménien les 1er et 2 novembre 1895 (archives du ministère des Affaires étrangères)

Initial content

4/5 Après les massacres à Erzerum ; inhumation des victimes au cimetière arménien les 1er et 2 novembre 1895 (archives du ministère des Affaires étrangères)

Initial content

5/5 Après les massacres à Erzerum ; inhumation des victimes au cimetière arménien les 1er et 2 novembre 1895 (archives du ministère des Affaires étrangères)

Initial content

Constantinople, mosquée de Yıldız : Abdülhamid II à la sortie du selamlık (coll. Michel Paboudjian)

Initial content

massacres adana 01 Adana, avril 1909 : cadavres d’Arméniens massacrés (carte postale ancienne, coll. privée) Initial content Constantinople, 3 mai 1909 : exécution d’insurgés sur la place Eminönu (carte postale ancienne, coll. privée) Initial content Adana, avril 1909 : le quartier arménien incendié pendant les massacres, avec au centre la grande bâtisse du collège arménien catholique (coll. Société de géographie, Paris) Initial content Vue du quartier arménien après les massacres d’Adana, mai 1909 (coll. Pères mekhitaristes de Venise) Initial content Vue du quartier arménien après les massacres d’Adana, mai 1909 (coll. Pères mekhitaristes de Venise) Initial content Vue du quartier arménien après les massacres d’Adana, mai 1909 (coll. Pères mekhitaristes de Venise) Initial content

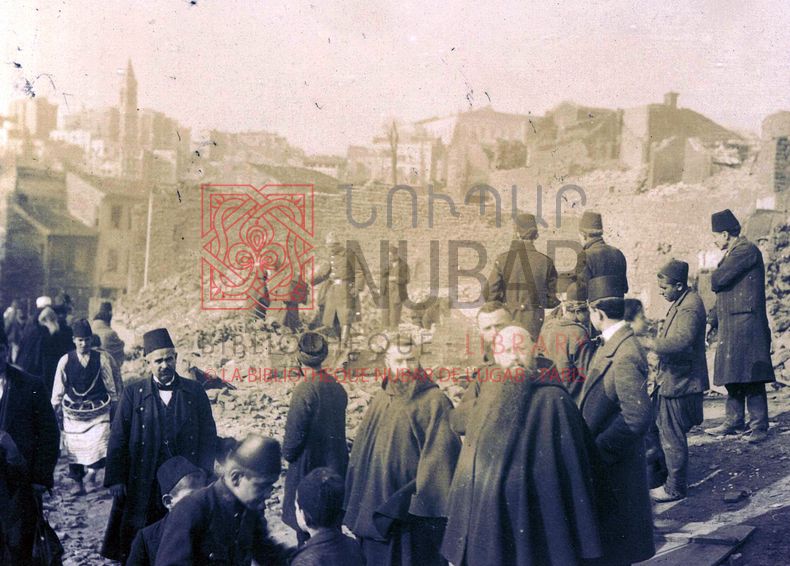

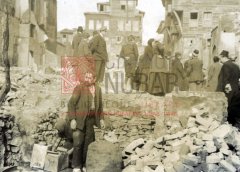

massacres adana 02 Déblayage des ruines du quartier arménien d’Adana après les massacres, mai 1909 (coll. Saint-Grégoire, Beyrouth) Initial content Déblayage des ruines du quartier arménien d’Adana après les massacres, mai 1909 (coll. Saint-Grégoire, Beyrouth) Initial content Hagop Babikian, 1856-1909, député au parlement ottoman, membre de la commission d’enquête sur les massacres de Cilicie (Kéghouni, vol. 6, 1909, p. 56) Initial content Sahag Khabayan, 1848-1939, catholicos de la Grande Maison de Cilicie à l’époque des massacres d’Adana (coll. Bibliothèque Nubar) Initial content

| AVANT PROPOS | INTRODUCTION | I. LES PRÉMICES D’UN GÉNOCIDE | II. LES LOGIQUES DE LA VIOLENCE | III. LA MISE EN ŒUVRE DU GÉNOCIDE | IV. L’HEURE DES BILANS | V. LES MASSACRES D’ARMÉNIE VUS DE PARIS |

| III. LA MISE EN ŒUVRE DU GÉNOCIDE |

|

|

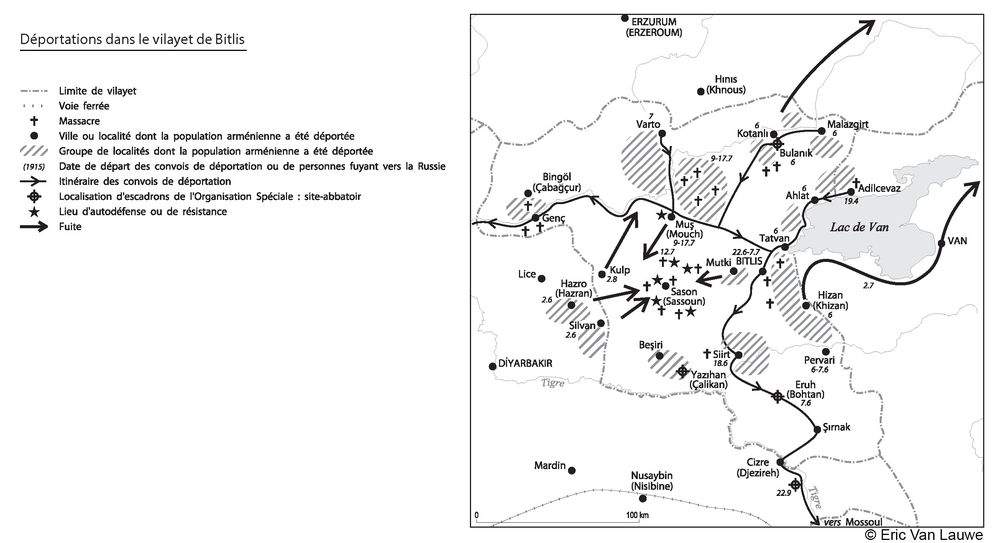

1. LES OUTILS DE L'EXTERMINATION La décision d’exterminer les Arméniens a été prise entre le 20 et le 25 mars 1915, au cours de plusieurs réunions du comité central unioniste convoqué au retour d’Erzerum du docteur Bahaeddin Şakir, président de l’Organisation spéciale (Teşkilât-ı Mahsusa). L’exécution du plan d’extermination a été confiée à ce groupe paramilitaire dirigée par un bureau politique comprenant quatre des neufs membres du comité central unioniste : les docteurs Bahaeddin Şakir et Mehmed Nâzım, Atıf bey et Yusuf Rıza bey. Le quartier général de l’Organisation spéciale (OS) était basé au siège du CUP, à Istanbul. L’Organisation avait son représentant au ministère de la Guerre, Kuşçubaşızâde Eşref [Sencer], qui assurait la formation et l’équipement des forces de l’OS, ainsi que son financement. Ses cadres étaient recrutés parmi les officiers membres du parti et ses exécutants parmi les criminels de droit commun libérés par le ministère de la Justice, ou encore parmi des tribus tcherkesses ou kurdes. Les escadrons opéraient sur des sites fixes en s’en prenant aux convois de déportés arméniens.

Le rôle de l’administration et des secrétaires responsables du CUP Dans le partage des tâches, la planification des déportations était assurée par le Directorat pour l’installation des tribus et des migrants (Iskân-ı Aşâyirîn ve Muhâcirîn Müdüriyeti ou IAMM), sous la direction de Muftizâde Şükrü Kaya, délégué à Alep fin août 1915 pour y établir une sous-direction des déportés. La police dressait les listes d’hommes à déporter. La gendarmerie assurait l’« encadrement » des convois. Les services du Trésor s’occupaient de récupérer et répartir les « biens abandonnés ». Les coordinateurs de ces opérations étaient les « secrétaires-responsables » délégués par le parti dans les provinces.

Le rôle de l’armée dans les violences de masse La IIIe armée, contrôlant les six vilayets orientaux, a été directement impliquée dans les exactions commises contre les populations civiles entre décembre 1914 et février 1915, sur le front du Caucase, puis dans les vilayets de Van et de Bitlis, en coopération avec des escadrons de l’Organisation spéciale. |

|

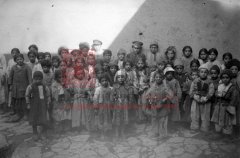

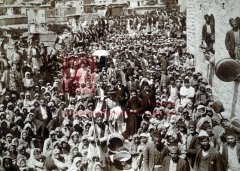

deportation zeytoun Arméniens de Zeytoun déportés et momentanément emprisonnés à Marache [Kahramanmaraş] (coll. Musée Institut du génocide, Erevan). Charnier découvert par les troupes russes au cours du printemps 1915 dans un village des environs de Van (coll. Musée Institut du génocide, Erevan). L’autodéfense des arméniens de Van, avril-mai 1915 (coll. Bibliothèque Nubar). L’autodéfense des arméniens de Van, avril-mai 1915 (coll. Bibliothèque Nubar). Enfants orphelins des villages environnants recueillis à Van, avril-mai 1915 (coll. Bibliothèque Nubar). Entrée du Père Krikor de Daralaguiaz à Van, à la tête de ses volontaires arméniens (photo Krikor Chadirian, Hay gamavornere (Les volontaires arméniens), Tiflis, 1916). Vue générale de la ville de Van en 1916 (photo Aram Vrouyr, coll. Musée d’Histoire d’Arménie). Vue partielle de Van en 1916, avec les destructions dues aux combats de 1915 visibles au premier plan (photo Aram Vrouyr, coll. Musée d’Histoire d’Arménie). Villageois kurdes dans le quartier arménien de Van, 1916 (photo Aram Vrouyr, coll. Musée d’Histoire d’Arménie). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/13_van villageois.jpg

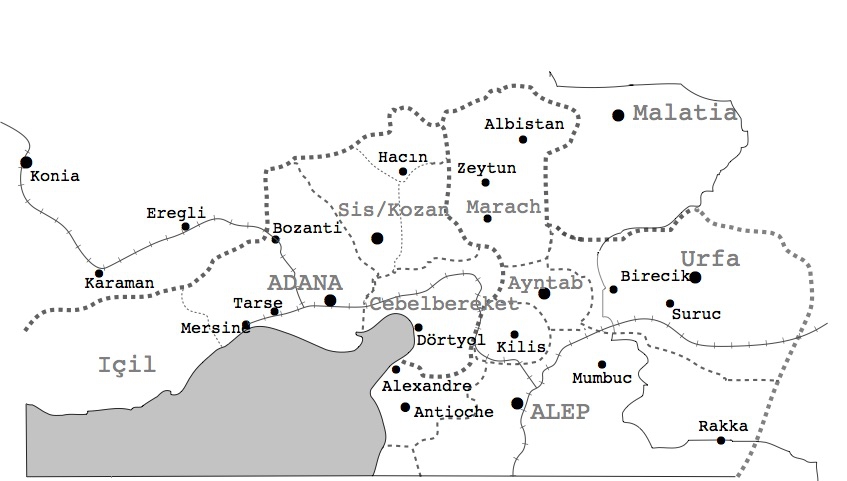

Carte générale animée des massacres et des déportations dans l’Empire ottoman

|

Les sites-abattoirs de l’Organisation spéciale Utilisée par l’historien Raymond Kévorkian (Le génocide des Arméniens, 2006) pour désigner les principaux lieux de massacres mis en place par l’Organisation spéciale sur les routes de la déportation, l’expression « site-abattoir » renvoie aux formules employées par certains témoins contemporains du génocide comme le consul des États-Unis à Kharpert [Harpout, actuel Elazığ], Leslie Davis, dans son rapport sur « la province abattoir » (The Slaughterhouse Province). Parmi les nombreux sites-abattoirs, les deux plus importants avaient pour cadre des gorges servant de passages obligés pour les convois : le site de Kemah, au sud-ouest d’Erzincan, sur l’Euphrate supérieur, où des dizaines de milliers d’hommes ont été exterminés en mai et juin 1915 sous la supervision directe du docteur Bahaeddin Şakir, patron de l’Organisation spéciale ; celui de Kahta, dans le massif montagneux situé au sud de Malatia, par lequel cinq cent mille déportés sont passés.

|

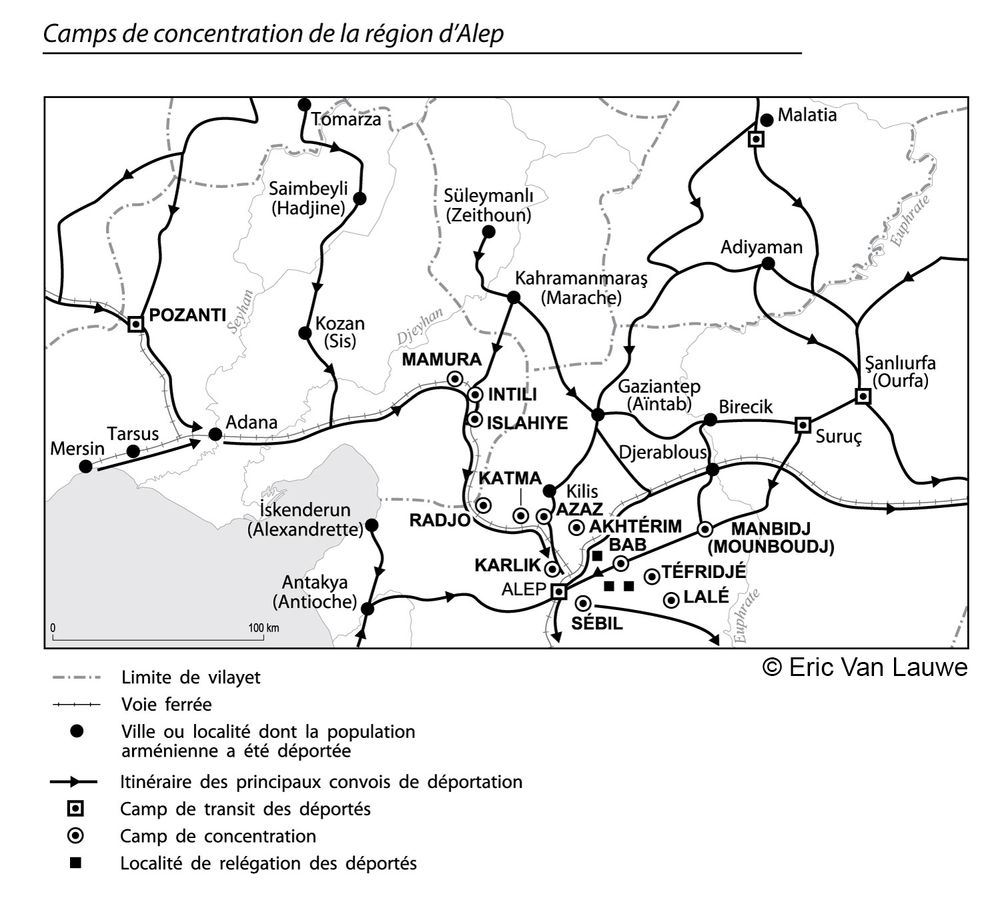

| LES CARTES DE LA DÉPORTATION → cliquez pour visionner |

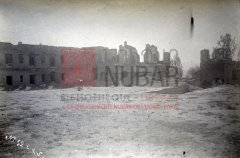

liquidation_biens_armeniens Église arménienne d’Angora détruite après la déportation de la population arménienne de la ville (archives du Foreign Office, Kew). Trébizonde, 1918, état du dépôt des « biens abandonnés » installé par la commission des emvali metruke au sein de l’église Sourp Stepannos (située dans le quartier de Giavur Meydan), au retour des rescapés arméniens (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/23_result.jpg Kessab, 1918, restitution des biens mobiliers confisqués en 1915 (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/24_result.jpg Van, 1916, ruines de l’église Sourp Nechan et des habitations alentours (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/25_result.jpg Monastère de Varak (près de Van), 1916, ruines laissées après le passage des troupes turques (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/26_result.jpg Ardamed (région de Van), retour des Arméniens dans leur village détruit après le repli turc (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/27_result.jpg Khorkom (sud du lac de Van), état de l’église au retour des villageois arméniens (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/28_result.jpg

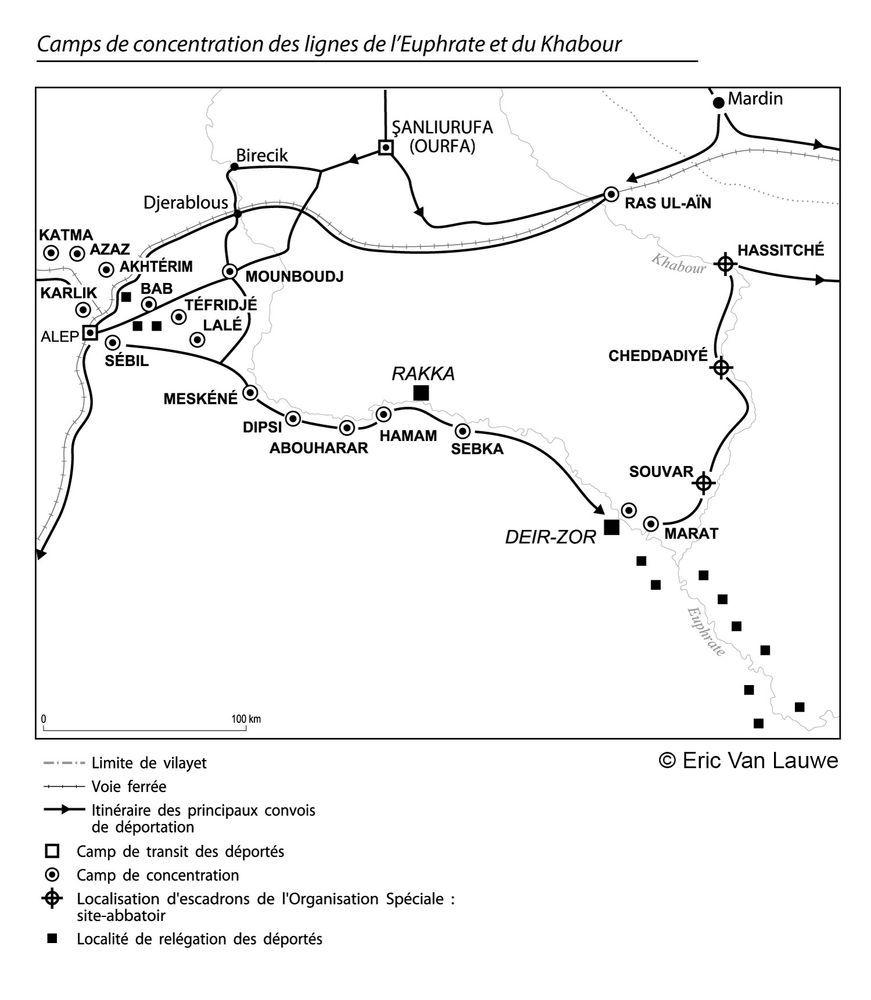

En mars 1916, environ 500 000 internés subsistaient dans les camps de Syrie-Mésopotamie et dans quelques lieux de relégation. Une ultime décision a alors été prise par le comité central jeune-turc pour procéder à leur liquidation. D’avril à décembre 1916, deux sites, Ras ul-Ayn et Deir Zor, ont été le cadre de massacres systématiques qui ont fait plusieurs centaines de milliers de morts, principalement des femmes et des enfants. |

|

Tableau des victimes « de mort naturelle » dans les camps de concentration (liées à la faim, aux épidémies et aux intempéries) |

||

| Localisation du camp | Période de fonctionnement du camp |

Nombre de victimes |

| Mamura | été-automne 1915 |

c. 40 000 |

| Islahiye | août 1915 à janvier 1916 |

c. 60 000 |

| Karlık et Sebil | été 1915 à automne 1916 |

c. 10 000 |

| Radjo, Katma et Azaz | automne 1915 à printemps 1916 |

c. 60 000 |

| Mounboudj [Manbidj] | automne 1915 à février 1916 |

? |

| Bab et Akhterim | octobre 1915 au printemps 1916 |

c. 50 000 |

| Arabpunar | début octobre à mi-novembre 1915 |

c. 4 000 |

| Ras ul-Ayn | octobre 1915 à fin mars 1916 |

c. 13 000 |

| Dipsi | novembre 1915 à avril 1916 |

c. 30 000 |

| Lalé et Tefridjé | décembre 1915 à février 1916 |

c. 5 000 |

| Meskéné | novembre 1915 à septembre 1916 |

c. 60 000 |

| Abuharar, Hamam | novembre 1915 à avril 1916 |

? |

| Deir Zor | novembre 1915 à novembre 1916 |

c. 40 000 |

camps_concentration

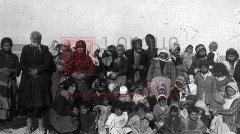

Camp de concentration de Katma, au nord d’Alep : « tentes » de déportés (photographie d’Armin Wegner, coll. Pères mekhitaristes de Venise).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/3.katma_result.jpg

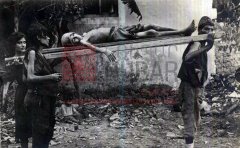

Déportés dans le désert syrien (photographie de Bodil Bjorn, DR).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/5_result.jpg

Déportés au bord de l’Euphrate, dans le désert syrien (photographie prise par un officier allemand, coll. Michel Paboudjian).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/section3_2/4.jpg

Camp de concentration de Dibsi, enfant agonisant, 10 octobre 1916 (photographie d’Armin Wegner, coll. Pères mekhitaristes de Venise).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/6_result.jpg

Familles de déportés errant en Syrie (photographie de Bodil Bjorn, DR).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/7_result copy.jpg

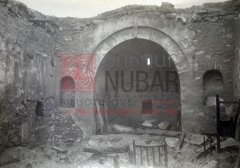

Aux dires de l’auteur de cette photographie, un officier allemand, cette immense grotte abritait 2 000 déportés arméniens. Il pourrait se trouver dans la périphérie de Petra, en Jordanie (coll. Michel Paboudjian).

Orphelins dans le camp de Meskéné. Ces derniers seront rassemblés avec d’autres enfants et brûlés vif dans une des cavités naturelles du désert syrien, à l’automne 1916 (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/8_result.jpg

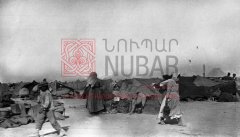

Camp de concentration de Meskéné, sur la ligne de l’Euphrate (photographie d’Armin Wegner, coll. Pères mekhitaristes de Venise).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/9_result.jpg

Déportés du camp d’Abuharar, situé sur la ligne de l’Euphrate (photographie d’Armin Wegner, coll. Pères mekhitaristes de Venise).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/10_result.jpg

Camp de concentration de Der Zor, situé sur la rive gauche de l’Euphrate, face à la ville. Un prêtre prie entouré de déportés (photographie d’Armin Wegner, coll. Pères mekhitaristes de Venise).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/11_result.jpg

Déportés sur la ligne de l’Euphrate (photographie d’Armin Wegner, coll. Pères mekhitaristes de Venise).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/12_result.jpg

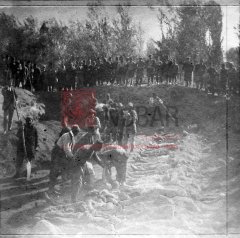

Inhumation des morts de la nuit dans le camp de concentration de Der Zor. La prière des morts est dite par un prêtre qui semble le même que sur la photographie no 11 (photographie d’Armin Wegner, coll. Pères mekhitaristes de Venise).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/13_result.jpg

Camp de concentration de Ras ul-Ayn, situé au sud du bourg, sur la rive droite du Khabour (coll. Archives nationales d’Arménie).

| AVANT PROPOS | INTRODUCTION | I. LES PRÉMICES D’UN GÉNOCIDE | II. LES LOGIQUES DE LA VIOLENCE | III. LA MISE EN ŒUVRE DU GÉNOCIDE | IV. L’HEURE DES BILANS | V. LES MASSACRES D’ARMÉNIE VUS DE PARIS |

| II. LES LOGIQUES DE LA VIOLENCE |

|

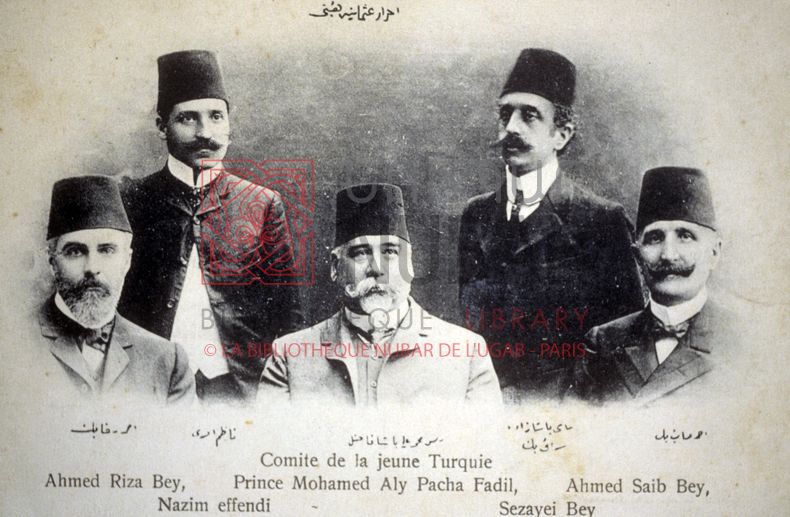

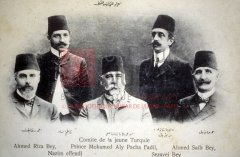

1. LA MONTÉE EN PUISSANCE DU COMITÉ UNION ET PROGRÈS Idéologie et réseaux d'influence du pouvoir jeune-turc

En dépit des espoirs qu’ils avaient suscité en accédant au pouvoir, faisant miroiter l’établissement d’une égalité réelle au sein de l’Empire ottoman entre les groupes dominants musulmans et les groupes dominés chrétiens et juifs, les principaux responsables du CUP étaient très largement imprégnés d’une idéologie darwiniste sociale d’inspiration européenne. À leurs yeux, le CUP au pouvoir avait pour mission de régénérer la « race turque », de lui faire retrouver les vertus des ancêtres. Majoritairement formé d’officiers et de membres issus des marges de l’empire, principalement des Balkans et du Caucase, le CUP a assis son pouvoir en développant un réseau de clubs locaux, et en remplaçant progressivement les cadres de l’armée et de l’administration par des militants du parti. Parallèlement, le CUP a tissé des liens étroits dans les provinces avec les notables locaux, les cadres religieux et les chefs tribaux. Toutes ces ramifications favorables à son influence sur le terrain se sont avérées plus tard de redoutables leviers d’action au moment de la mise en œuvre du génocide.

|

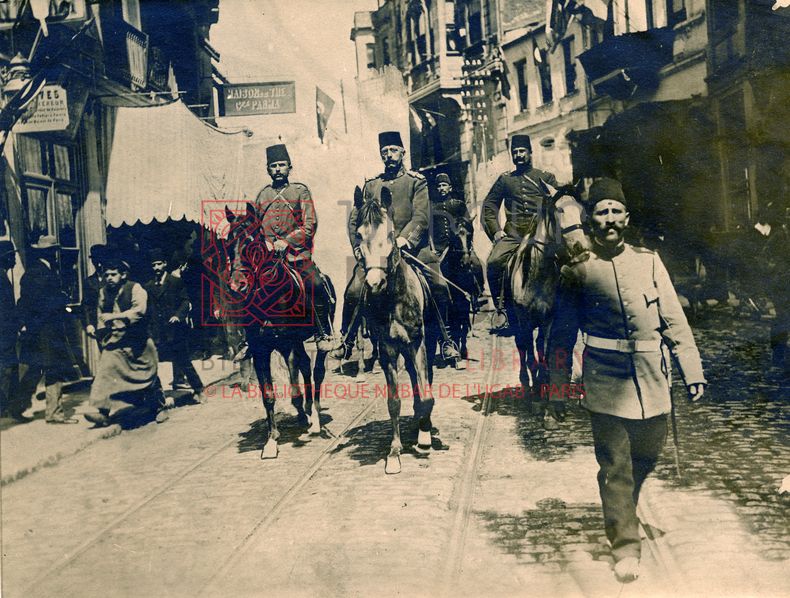

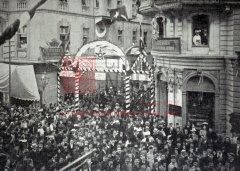

CUP Ahmed Riza, Mohamed Ali pacha Fadil, etc., membres éminents du comité central jeune-turc au lendemain de la Révolution (coll. Michel Paboudjian). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.1-1_result.jpg Constantinople, août 1908 (coll. Michel Paboudjian). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.1-2_result.jpg Constantinople, 1908, rue de Péra, foule arménienne devant l’entrée de Galatasaray (coll. Michel Paboudjian). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.1-3_result.jpg Constantinople, 1908 : rue de l’église arménienne décorée pour l’ouverture du parlement ottoman (photographie parue dans Le Monde illustré du 26 décembre 1908). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.1-4_result.jpg Constantinople, 17 décembre 1908 : séance inaugurale du Parlement ottoman (coll. Michel Paboudjian). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.1-5_result.jpg

|

Guerres balkaniques et crise intérieure Entre la révolution jeune-turque de 1908 et le coup d’État du 25 janvier 1913, qui instaure un régime de parti unique, laissant les mains libres au Comité Union et Progrès, les crises internes et externes se sont multipliées et ont contribué à la radicalisation de ses dirigeants. À la suite des guerres des Balkans de 1912 et 1913, qui ont vu la coalition balkanique infliger une humiliante défaite aux forces ottomanes et amputer l’empire de la quasi-totalité de ses derniers territoires européens, les éléments les plus radicaux prennent le pouvoir au sein du CUP.

|

|

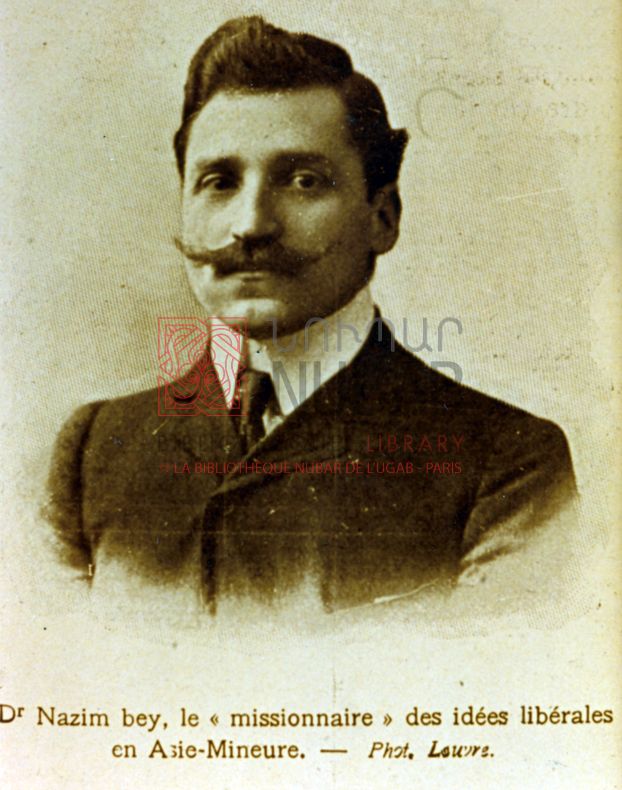

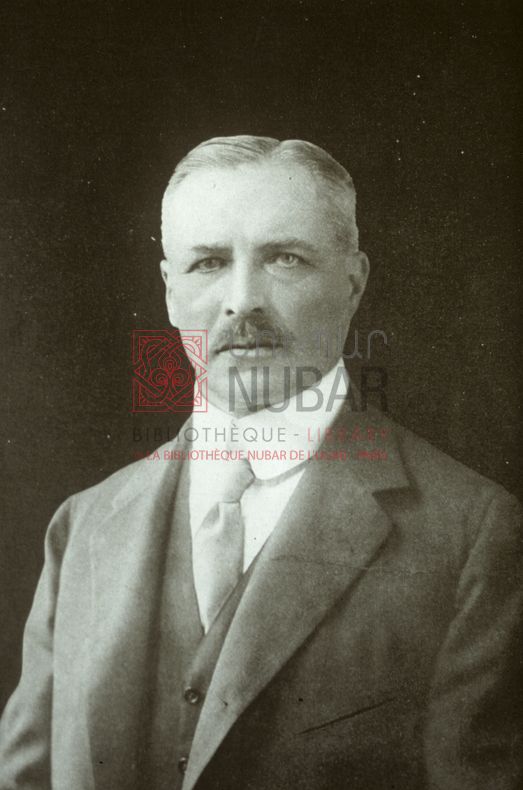

Il fut l’un des chefs de l’Organisation spéciale (Teskilât-ı Mahsusa) au cours du génocide (coll. des Pères mekhitaristes de Venise). |

|

Ismail Enver (1881-1922), membre du comité central unioniste, ministre de la Guerre (coll. Bibliothèque Nubar). Ismail Enver (1881-1922), membre du comité central unioniste, ministre de la Guerre (coll. Bibliothèque Nubar). |

![Ahmed Cemal [Djemal] (1872-1922), membre du comité central unioniste, ministre de la Marine Ahmed Cemal [Djemal] (1872-1922), membre du comité central unioniste, ministre de la Marine](/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.1-11_result.jpg) Ahmed Cemal [Djemal] (1872-1922), membre du comité central unioniste, ministre de la Marine, commandant en chef de la IVe armée ottomane sur les fronts de Syrie, Mésopotamie et Palestine (coll. Bibliothèque Nubar). Ahmed Cemal [Djemal] (1872-1922), membre du comité central unioniste, ministre de la Marine, commandant en chef de la IVe armée ottomane sur les fronts de Syrie, Mésopotamie et Palestine (coll. Bibliothèque Nubar). |

| 2. LE PROJET DE RÉFORME EN ARMÉNIE : UNE DERNIÈRE CHANCE DE COHABITATION Spoliation et insécurité permanente

|

hommes politiques arméniens Gabriel Noradounghian (1852-1936), haut-fonctionnaire, ministre des Affaires étrangères de l’Empire ottoman de juillet 1912 à janvier 1913 (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.2-1_result.jpg Krikor Zohrab (1861-1915), photographié en 1913. Député au parlement ottoman, avocat, écrivain, il fut la cheville ouvrière des négociations menées avec les ambassades des grandes puissances en faveur des réformes en Arménie (coll. Bibliothèque Nubar).). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II. 2-2_result.jpg Boghos Nubar Pacha (1851-1930), fils de l’ancien premier ministre d’Égypte Nubar Pacha, président de la Délégation nationale arménienne (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.2-3_result.jpg Kévork V Tiflisétsi (1847-1930), catholicos d’Etchmiadzine, l’un des initiateurs du projet de réforme dans les provinces arméniennes ottomanes (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.2-4_result.jpg Zaven Yéghiayan (1868-1947), patriarche des Arméniens de Constantinople de 1913 à 1922 (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.2-5_result.jpg Hampartsoum Boyadjian (1867-1915), député du parti hentchag au Parlement ottoman et à la Chambre arménienne (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.2-6_result.jpg Vartkès (Hovhannès Séringiulian), 1871-1915, député tachnag au Parlement ottoman et à la Chambre arménienne (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.2-9_result.jpg Simon Zavarian, 1865-1913, agronome, membre fondateur de la fédération révolutionnaire arménienne ou parti tachnag (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/II.2-7_result.jpg

| Le plan de réformes

|

|

3. L'ENTRÉE EN GUERRE ET LA RADICALISATION DES CHEFS UNIONISTES FACE AUX ARMÉNIENS

|

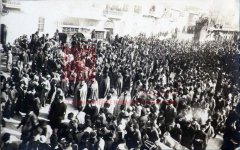

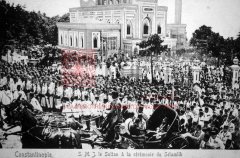

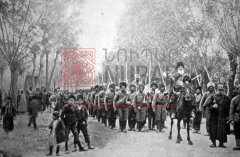

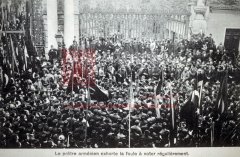

entree en guerre Mobilisation générale, parade des troupes ottomanes, automne 1914 (coll. Pères mekhitaristes de Venise). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/2_result.jpg Constantinople, 14 novembre 1914 : déclaration du djihad par le cheikh ul-Islam [şeyhülislam], en présence des dirigeants jeunes-turcs (coll. Bibliothèque Nubar) http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/4_result.jpg Manifestation des corporations à Constantinople, le 14 novembre 1914, à l’occasion de l’appel à la guerre sainte (coll. Pères mekhitaristes de Venise). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/5_result.jpg Erzerum, août 1914 : huitième congrès du parti tachnag, où le CUP tenta en vain d'obtenir l'appui de la FRA contre les Russes (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/7_result.jpg Manifestation patriotique à l’occasion de l’appel à la guerre sainte (photographie de Victor Forbin, archives du Foreign Office, Kew). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/6_result.jpg Officiers turcs et allemands sur le front de Palestine. Quelque 18 000 militaires allemands, en majorité des officiers, appuyaient et conseillaient les forces ottomanes sur le front d’Orient (coll. Pères mekhitaristes de Venise). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/8_result.jpg Le ministre de la Guerre, Enver pacha, sur le chantier du Bagdadbahn à Bozanti en compagnie d’officiers allemands (coll. Bibliothèque Nubar). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/9_result.jpg Constantinople, 1916 : réception de l’empereur d’Allemagne Guillaume II. De gauche à droite : Enver, le cheikh ul-Islam, Abbas Hilmi Pacha, Talât et le sultan Mehmed V (coll. Michel Paboudjian). http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/10_result.jpg

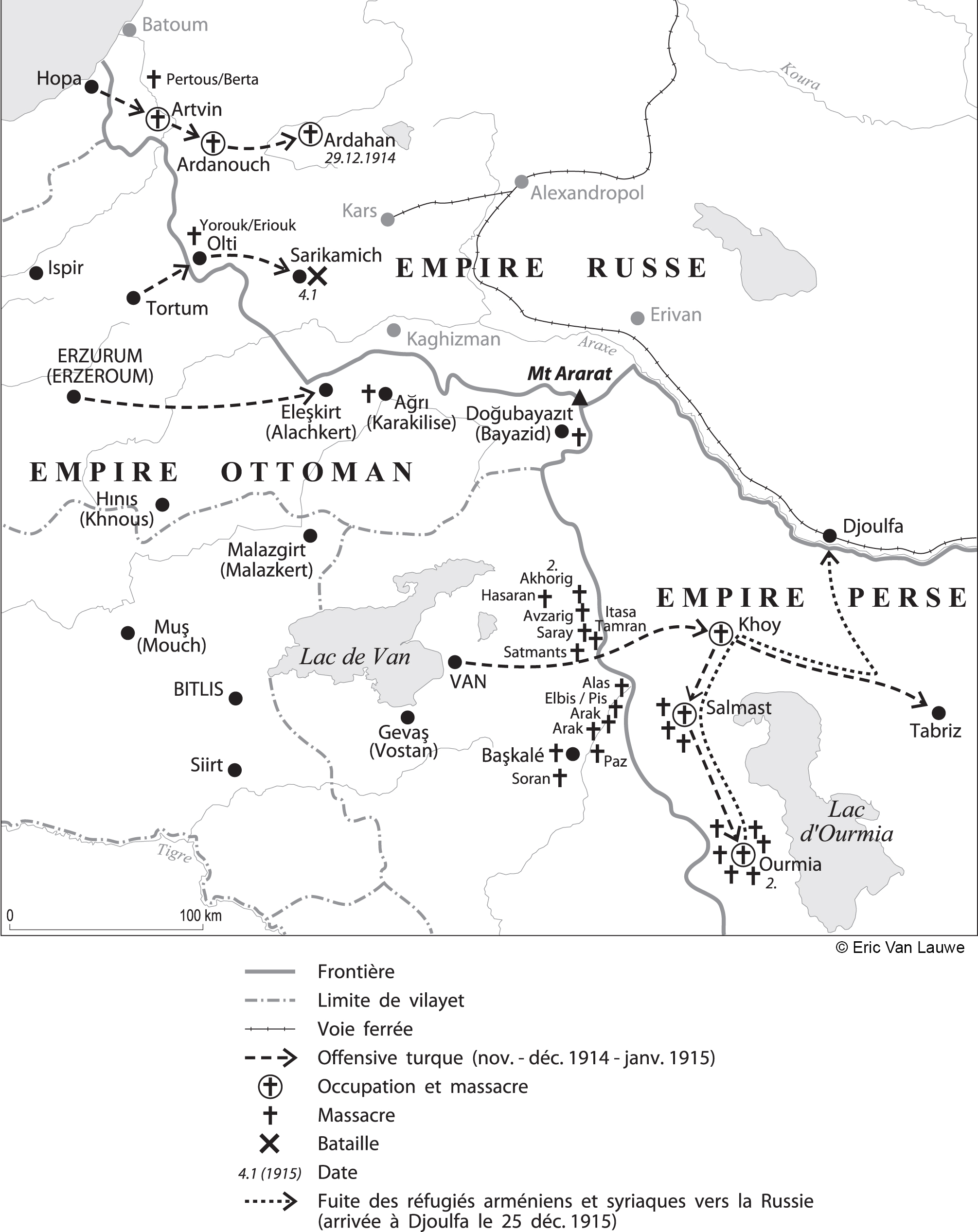

| LES PREMIÈRES VIOLENCES DE MASSE SUR LE FRONT DU CAUCASE (DÉCEMBRE 1914 - FÉVRIER 1915)

|

| AVANT PROPOS | INTRODUCTION | I. LES PRÉMICES D’UN GÉNOCIDE | II. LES LOGIQUES DE LA VIOLENCE | III. LA MISE EN ŒUVRE DU GÉNOCIDE | IV. L’HEURE DES BILANS | V. LES MASSACRES D’ARMÉNIE VUS DE PARIS |

| IV. L'HEURE DES BILANS AU LENDEMAIN DE LA GRANDE GUERRE |

| 1. LES RESCAPÉS DU GÉNOCIDE À L'ÉPREUVE DE LA PAIX Les rescapés recensés à la fin de la guerre peuvent être classés en deux catégories principales :

> plusieurs milliers d’enfants et de jeunes filles enlevés par des tribus bédouines, qui ont été récupérés après l’armistice d’octobre 1918 ;

> plus de cent mille déportés, surtout originaires de Cilicie, que les forces britanniques découvrent, dans un état indescriptible lors de leur lente conquête de la Palestine et de la Syrie, à partir de la fin de l’année 1917 et en 1918.

On recense par ailleurs plusieurs dizaines de milliers de rescapés au Caucase et en Perse. |

paix_rescapes

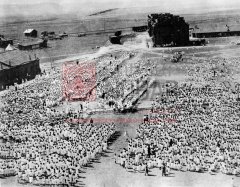

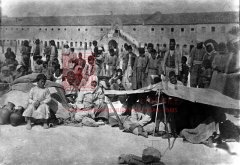

Déportés arméniens regroupés dans la caserne ottomane d’Alep après le départ des troupes turques, en 1918 (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/01_76_85_alep.jpg

Cour de la caserne ottomane d’Alep, transformée en centre d’accueil pour les rescapés rapatriés de leurs lieux de déportation, fin 1918 (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/02_76_42_alep.jpg

Dans la cour intérieure de l’orphelinat d’Alep : Nora Altounian assise sur un sac de céréales ; à sa droite, le pasteur Aharon Chiradjian, probablement en 1919 (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/03_76_57_orphalep.jpg

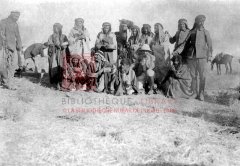

Déportés arméniens découverts parmi les tribus bédouines du désert syrien, automne 1918 (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/04_alep_8.jpg

Rescapés arméniens regroupés à Deraa pour recevoir une aide alimentaire, 25 novembre 1918 (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/05_76_50_dera.jpg

Orphelins arméniens recueillis à Salt et amenés à Jérusalem, début 1918 (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/06_salt.jpg

Bakouba, près de Bagdad, 1919 : le marché du camp de réfugiés assyriens et arméniens (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/07_76_46_bakouba.jpg

Vue du camp de réfugiés de Bakouba en 1919 (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/08_76_44_bakouba.jpg

Déportés arméniens de Mossoul en marche pour Bagdad en 1919 (coll. Bibliothèque Nubar).

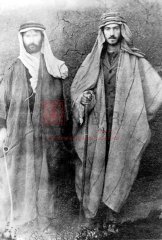

Deux Arméniens retrouvés dans une tribu arabe à Mossoul en 1925. Il s’agit de Hagop Gaderdjian (à gauche), originaire d’Ayntab, et de Melkon, qui ne se souvient pas de son lieu d’origine (coll. Bibliothèque Nubar).

Réfugiés arméniens de Bakouba transférés à l’automne 1920 à Nahr el-Omar, près de Bassorah, sur la rive droite du Chatt-el-Arab (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/11_76_56_naromar.jpg

Réfugiés de Bakouba arrivé à Nar el-Omar, en 1920 (coll. Bibliothèque Nubar).

Rescapés arméniens recueillis dans les déserts syriens (coll. Bibliothèque Nubar).

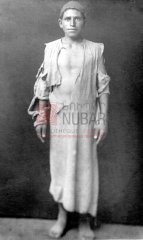

Sétrag Saghdjeyan, 15 ans, originaire de Hadjın, le 9 septembre 1919. Seul survivant de sa famille, il vécut comme berger dans les environs d’Alep et de Homs jusqu’en 1919 avant de rentrer à Hadjın (coll. Bibliothèque Nubar).

Les 850 enfants de l’orphelinat de Bakouba administré par le Vorphakhenam, le comité de secours au orphelins mis sur pied par le Patriarcat arménien de Constantinople en 1919 (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/15_bagdad 6.jpg

Déportés arméniens retrouvés à Suruç, près d’Urfa (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/16_76_62_surudj.jpg

Départ pour Adana des rescapés arméniens des camps de Syrie en 1919 (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/17_ depart Adana.jpg

| Nombre d’Arméniens rapatriés dans leurs foyers (c. février 1919) d’après les chiffres du bureau d’information du Patriarcat arménien de Constantinople |

|

| Localités | Rapatriés |

| Constantinople | 470 |

| Edirne | 2 355 |

| Erzerum | 3 193 |

| Adana | 45 075 |

| Angora | 1 735 |

| Aydın | 132 |

| Bitlis | 762 |

| Bursa | 13 855 |

| Diyarbekir | 195 |

| Sıvas | 2 897 |

| Trébizonde | 2 103 |

| Kastamonu | 0 |

| Konya | 10 012 |

| Mamuret ul-Aziz | 1 992 |

| Van | 732 |

| Eskişehir | 216 |

| Erzincan | 7 |

| Urfa | 394 |

| Içil | 0 |

| Izmit | 13 672 |

| Bolu | 0 |

| Teke | 0 |

| Canik | 801 |

| Çatalca | 0 |

| Ayntab | 430 |

| Karahisar | 298 |

| Dardanelles | 222 |

| Karasi | 899 |

| Kayseri | 47 |

| Kütahya | 721 |

| Menteşe | 0 |

| Niğde | 0 |

| Total | 103 215 |

| Les rescapés du génocide, entre espoir et désillusion

|

| Chronologie de la situation d’après-guerre

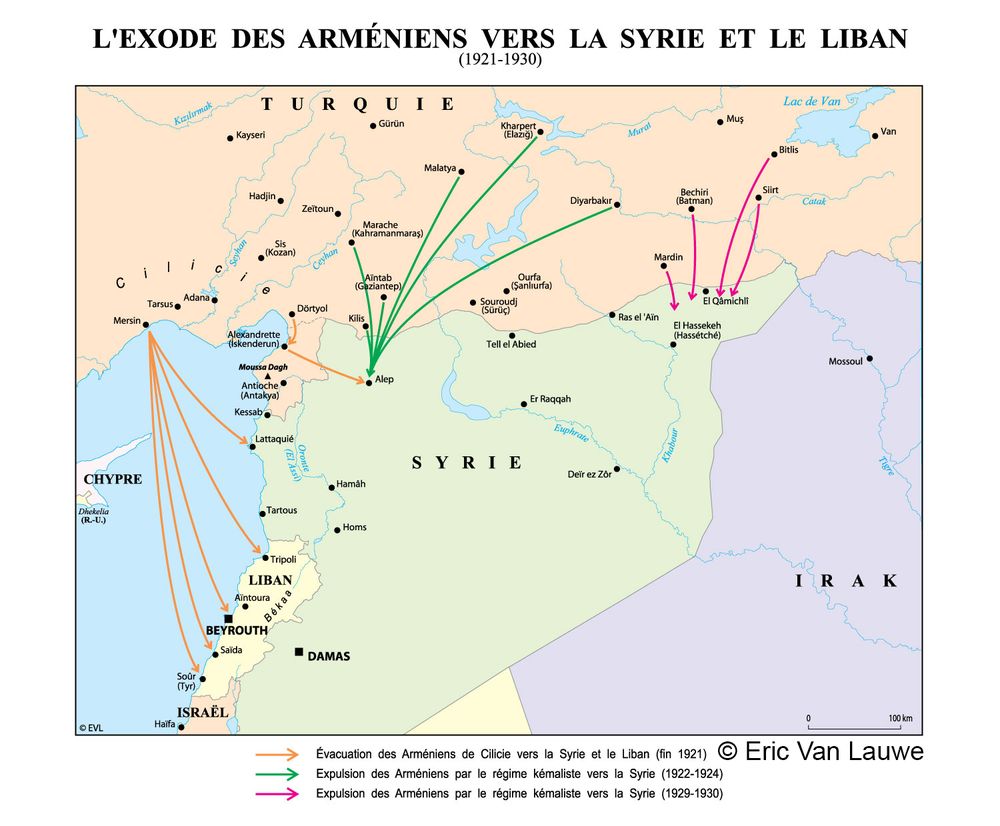

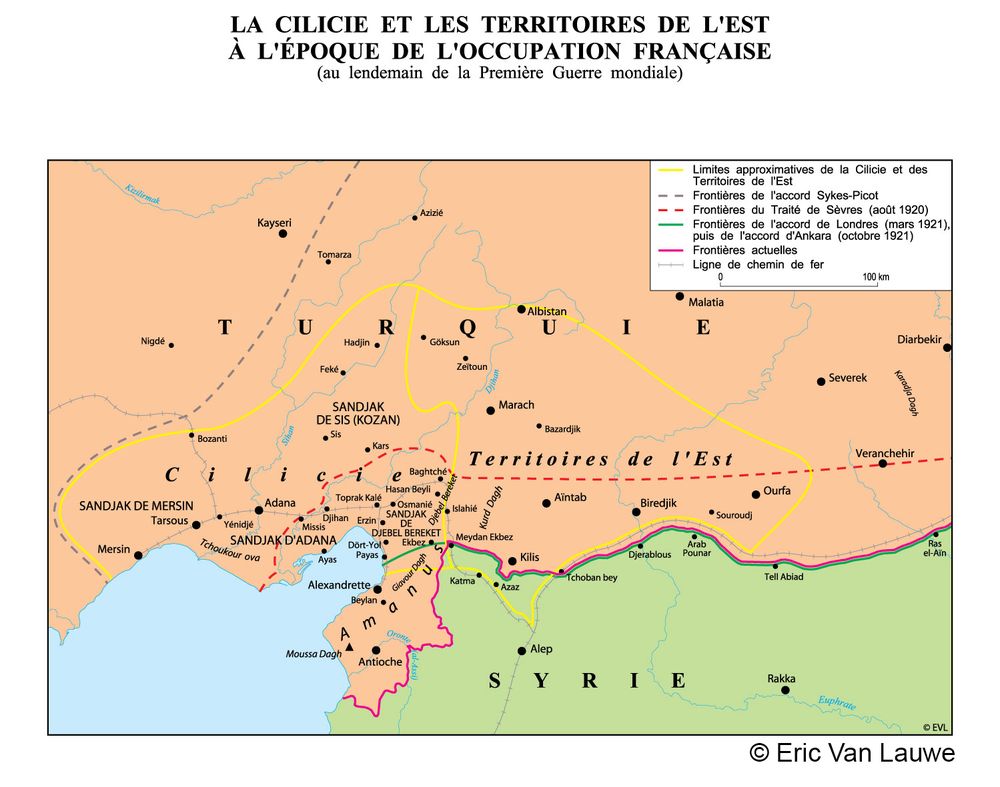

• 31 octobre 1918 : signature de l’armistice de Moudros. La Syrie et la Cilicie sont occupées par les forces alliées. Les gouvernements et les opinions publiques d’Europe peuvent mesurer l’ampleur de la destruction des Arméniens ottomans. • Janvier 1919 : création du Service central des rapatriements arméniens et début du transfert des déportés regroupés dans les camps d’Alep, Beyrouth et Damas vers la Cilicie. La France prend en charge les frais de l’opération. • 1er février 1919 : Installation d’une administration française en Cilicie, siégeant à Adana. • Février 1919 : ouverture à Alep du premier refuge destiné aux femmes arméniennes rescapées et abandonnées. • 20 octobre 1921 : conclusion de l’accord franco-turc d’Ankara, cédant la Cilicie à la Turquie. Début de l’exode massif des Arméniens de Cilicie vers la Syrie et le Liban. • Décembre 1921-janvier 1922 : installation de camps de réfugiés à Beyrouth, Alexandrette, Alep et Damas. • Mars-septembre 1922 : évacuation vers la Syrie et le Liban de 10 017 orphelins arméniens se trouvant sous la protection du Near East Relief dans les provinces orientales de Turquie. Un réseau d’orphelinats administrés par des organisations arméniennes et occidentales est établi en Syrie et au Liban. • 23 juillet 1923 : signature du traité de Lausanne, qui met fin aux espoirs arméniens d’un possible regroupement des rescapés dans un foyer national. |

|

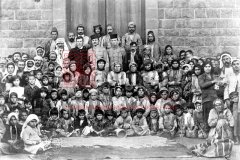

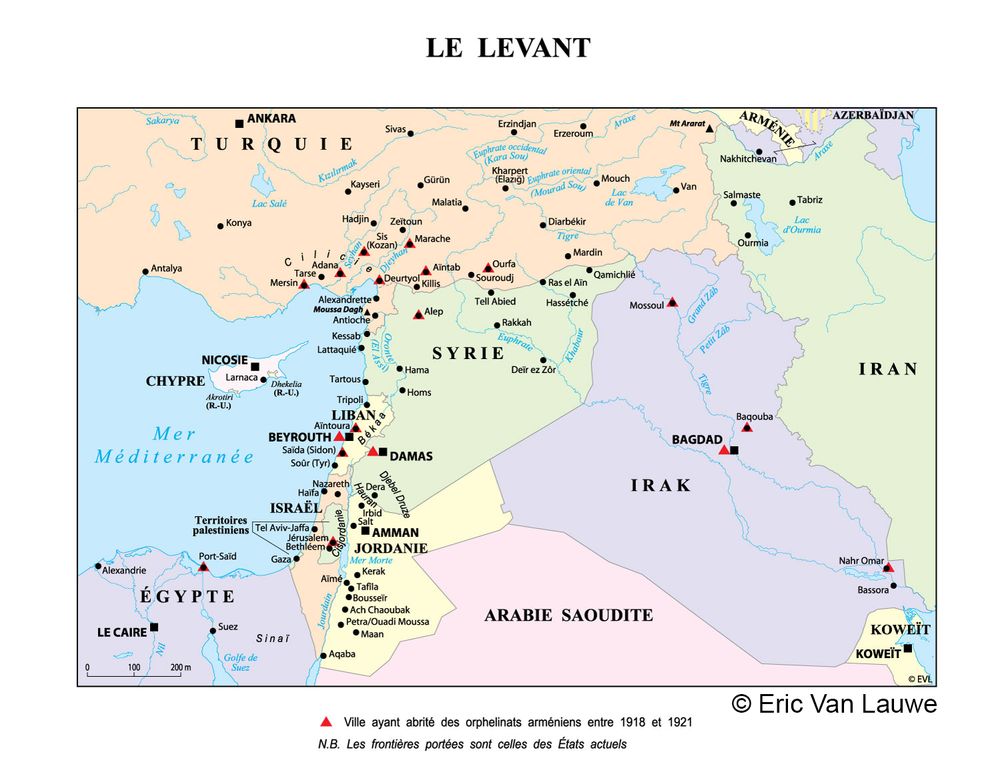

2. RECUEILLIR ET RÉHABILITER : UNE PRIORITÉ Dès l’entrée des troupes britanniques en territoire ottoman, les Arméniens s’efforcent de regrouper les femmes et les enfants abandonnés et de les établir dans des maisons d’accueil. Ce sont les premières initiatives d’envergure menées dans les provinces arabes de l’Empire ottoman en faveur du regroupement d’enfants rescapés du génocide et de leur accueil dans des orphelinats. Dès lors, ces opérations humanitaires destinées à prendre en charge les orphelins, les femmes et les enfants enlevés au sein de familles turques, kurdes ou bédouines, s’inscrivent parmi les actions prioritaires des organisations et des institutions arméniennes et occidentales engagées dans le secours et l’assistance aux rescapés du génocide. |

rehabiliter

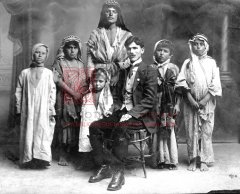

Ce groupe de volontaires, formé de déserteurs arméniens de la IVème armée ottomane et dirigé par Levon Yotneghperian, avait pour mission de récupérer les femmes et les enfants arméniens enlevés ou vendus à des tribus bédouines (coll. Bibliothèque Nubar).

Membres du groupe de recherche formé par Levon Yotneghperian, en compagnie d’enfants retrouvés dans le désert. Au troisième rang, de gauche à droite : Y. Kerechekian, G. Kavadjian, L. Yotneghperian, H. Kavadjian. Damas, 1er juillet 1919 (coll. Bibliothèqu

Tavit Atamian, délégué de l’UGAB en Cilicie, avec six enfants retrouvés dans le désert syrien, en partance pour l’orphelinat arménien de Dörtyol en 1919 (coll. Bibliothèque Nubar).

Orphelins arméniens recueillis à Salt et emmenés à Jérusalem, début 1918 (coll. Bibliothèque Nubar).

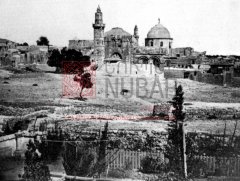

Le monastère des Saints-Jacques, siège du Patriarcat arménien de Jérusalem, qui a accueilli de nombreux orphelins dans les années 1920 (coll. Bibliothèque Nubar).

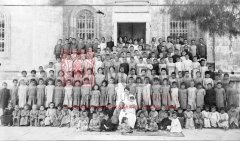

Jérusalem, enfants recueillis à l’orphelinat Araradian de l’UGAB, établi dans l’enceinte du Patriarcat arménien (coll. Bibliothèque Nubar).

Orphelins recueillis à Jérusalem et ses environs et regroupés dans le monastère arménien des Saints-Jacques, à Jérusalem, en 1918. Au centre, Victoria Archarouni, la directrice de cet orphelinat qui a été transféré à Port-Saïd (coll. Bibliothèque Nubar).

Fiche d’identité de Tavit Hayriguian, pensionnaire à l’orphelinat Araradian de Jérusalem depuis le 10 février 1922, âgé de 9 ans, fils de Daniel et Mariam, originaires de Siirt [Seghert], déportés à Mossoul et décédés (coll. Bibliothèque Nubar).

Le réfectoire de l’orphelinat du Near East Relief, basé à Antelias, près de Beyrouth. L’établissement deviendra en 1929 le siège du catholicossat de la Grande Maison de Cilicie (coll. Bibliothèque Nubar).

Les 18 000 orphelins d’Alexandropol (l’actuelle Gumri), entretenus par le Near East Relief (coll. Bibliothèque Nubar).

Alep, 24 avril 1919 : première journée de commémoration à la mémoire des victimes du génocide (coll. Bibliothèque Nubar).

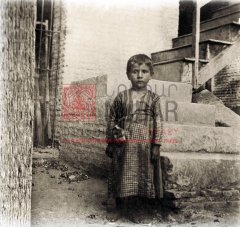

Orphelin arménien (coll. Bibliothèque Nubar).

http://localhost:8888/bnulibrary/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/rehabiliter/12_.jpg

Levon Yotneghperian en compagnie de jeunes femmes et enfants arméniens recueillis dans le désert : Damas, 12 juillet 1919 (coll. Bibliothèque Nubar).

| La présence des Arméniens ottomans à la veille de la signature du traité de Sèvres d’après les chiffres du bureau d’information du Patriarcat arménien de Constantinople |

|

| Localité, province (vilayet) ou district (sandjak) | Nombre d’Arméniens comptabilisés |

| Constantinople | 150 000 |

| Vilayet d’Edirne | 6 000 |

| Mutesarifat d’Izmit | 20 000 |

| Vilayet de Bursa | 11 000 |

| Sandjak de Bilecik | 4 500 |

| Sandjak de Karasi | 5 000 |

| Sandjak d’Afyonkarahisar | 7 000 |

| Vilayet d’Aydın | 10 000 |

| Vilayet de Kastamonu et Bolu | 8 000 |

| Sandjak de Kirşehir | 2 500 |

| Sandjak de Yozgat | 3 000 |

| Sandjak d’Angora | 4 000 |

| Vilayet de Konya | 10 000 |

| Sandjak de Sıvas | 12 000 |

| Sandjak de Tokat | 1 800 |

| Sandjak d’Amasia | 3 000 |

| Sandjak de şabinkarahisar | 1 000 |

| Sandjak de Trébizonde | 0 |

| Sandjak de Lazistan | 10 000 |

| Sandjak de Gümüşhane | 0 |

| Sandjak de Canik | 5 000 |

| Vilayet d’Erzerum | 1 500 |

| Van (la ville uniquement) | 500 |

| Vilayet de Bitlis | 0 |

| Vilayet de Dyarbekir | 3 000 |

| Sandjak de Harpout [Kharpert] | 30 000 |

| Sandjak de Malatia | 2 000 |

| Sandjak de Dersim | 3 000 |

| Vilayet d’Adana | 150 000 |

| Sandjak d’Alep | 5 000 |

| Sandjak d’Ayntab | 52 000 |

| Sandjak d’Urfa | 9 000 |

| Sandjak de Marache | 10 000 |

| Jérusalem | 2 000 |

| Damas | 400 |

| Beyrouth | 1 000 |

| Hauran | 400 |

| Total | 543 600 |

| 3. PUNIR LES BOURREAUX : UNE TÂCHE INACHEVÉE

Le procès principal, visant les responsables directs du génocide, les membres du conseil des ministres et du comité central du Comité Union et Progrès, débute le 27 avril 1919 devant la cour martiale extraordinaire d’Istanbul. Cette procédure aurait dû réunir les vingt-trois titulaires du comité central du CUP et de son bureau politique, mais douze d’entre eux – notamment Mehmed Talât, İsmail Enver, Ahmed Cemal, les docteurs Bahaeddin Şakir et Nâzım – sont en fuite à l’étranger. Lorsque le « procès des unionistes » s’ouvre, seuls des responsables de second rang sont présents : Halil [Menteşe], Midhat Şükrü, Ziya Gökalp, Kara Kemal, Yusuf Rıza, Said Halim (l’ancien grand vizir), etc. En définitive, les dizaines de procès qui ont lieu aboutissent à la condamnation à mort et à la pendaison de seulement trois exécutants, les principaux responsables étant condamnés à mort par contumace. Les dispositions prises par les gouvernements britannique et français pour faire traduire ces criminels devant un « haut tribunal » international s’avèrent infructueuses. Des militants arméniens se chargent alors d’appliquer les sentences et de se substituer à une justice défaillante : dans le cadre de l’opération secrète Némésis, ils traquent et assassinent les anciens dirigeants unionistes en fuite à l’étranger. Le cas le plus emblématique concerne Mehmed Talât, le grand ordonnateur des violences de masse, assassiné à Berlin par Soghomon Tehlirian le 15 mars 1921. |

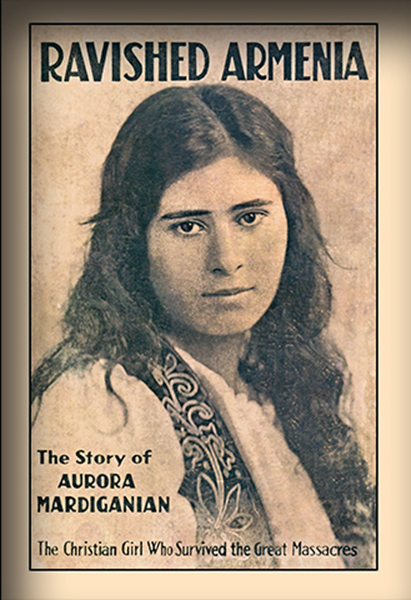

| 4. L'EXPÉRIENCE D'AURORA MARDIGANIAN ET SA MÉDIATISATION le film Ravished Armenia, inspiré de son histoire, produit à Hollywood en 1919

La suite de sa douloureuse odyssée a été mise en scène dans un film tourné à Hollywood en 1919. Au lendemain de la Grande Guerre, les Arméniens établis en Californie ont choisi Aurora comme héroïne du film qui raconte sa propre histoire et qui était destiné à alerter le grand public sur les crimes commis contre les Arméniens dans l’Empire ottoman. Aurora Mardiganian a également publié son histoire, traduite dans plusieurs langues, qui a servi de base de travail au scénariste de ce film. Installée en Californie, où elle a fondé une famille, elle s’est éteinte en 1994.

À défaut de pouvoir présenter une version originale du film non modifiée et libre de droits, nous vous renvoyons simplement à l'aide du lien suivant vers l'une des versions disponibles sur le Net.

https://www.youtube.com/watch?v=uTnCaW-Uo_s

|

Français (FR)

Français (FR)  English (UK)

English (UK)

![Arméniens de Zeytoun déportés et momentanément emprisonnés à Marache [Kahramanmaraş] (coll. Musée Institut du génocide, Erevan). Arméniens de Zeytoun déportés et momentanément emprisonnés à Marache [Kahramanmaraş] (coll. Musée Institut du génocide, Erevan).](http://bnulibrary.org/images/jsn_is_thumbs/images/expos_virtuelles/armenie1915/section03/Zeytountsi_Marache.jpg)

![Constantinople, 14 novembre 1914 : déclaration du djihad par le cheikh ul-Islam [şeyhülislam], en présence des dirigeants jeunes-turcs (coll. Bibliothèque Nubar) Constantinople, 14 novembre 1914 : déclaration du djihad par le cheikh ul-Islam [şeyhülislam], en présence des dirigeants jeunes-turcs (coll. Bibliothèque Nubar)](http://bnulibrary.org/images/jsn_is_thumbs/images/expos_virtuelles/armenie1915/section02/4_result.jpg)

![Fiche d’identité de Tavit Hayriguian, pensionnaire à l’orphelinat Araradian de Jérusalem depuis le 10 février 1922, âgé de 9 ans, fils de Daniel et Mariam, originaires de Siirt [Seghert], déportés à Mossoul et décédés (coll. Bibliothèque Nubar). Fiche d’identité de Tavit Hayriguian, pensionnaire à l’orphelinat Araradian de Jérusalem depuis le 10 février 1922, âgé de 9 ans, fils de Daniel et Mariam, originaires de Siirt [Seghert], déportés à Mossoul et décédés (coll. Bibliothèque Nubar).](http://bnulibrary.org/images/jsn_is_thumbs/images/expos_virtuelles/armenie1915/section04/rehabiliter/09_8_jerusalem_bnu.jpg)